Basta la parola. I processi sociali, politici, educativi tra comunicazione e marketing

Basta la parola. Così recitava un vecchio slogan pubblicitario di successo…

Basta la parola. Così recitava un vecchio slogan pubblicitario di successo…

Una frase/uno slogan che, in molti casi, ben fotografa e chiarisce la logica/le logiche dominanti non soltanto in politica, nel mondo del marketing e delle imprese; logiche che vengono tradotte e applicate anche nell’ecosistema dell’educazione e della formazione, negli stessi processi educativi e formativi, nella vita di tutti i giorni, con esiti assolutamente negativi e, perfino, ingannevoli non soltanto sul piano etico.

Accade così che l’attenzione esclusiva, talvolta ossessiva, per la parola/le parole (anche, ma non soltanto, inglesi) si traduca proprio nell’idea, sempre affascinante e seducente, della scorciatoia, della questione complessa che può, con pochi accorgimenti, essere resa “facileâ€, alla portata di ognuno, semplicemente cambiando alcune parole e/o utilizzandone altre: ancora una volta, questa visione, ormai quasi ideologica e, in ogni caso ideologizzata e assolutizzata, trova percorsi e vie di sfogo a più livelli…sempre alla ricerca delle soluzioni semplici ai problemi complessiâ€(cit.). Come se, in altre termini, l’utilizzo “corretto†e virtuoso (?) di parole e/o di un linguaggio e di una comunicazione “neutri/neutraliâ€(?), inevitabilmente sempre legati a criteri e parametri convenzionali e arbitrari, fosse, in sé e per sé, indipendentemente da altri fattori e variabili, non soltanto requisito importante, ma anche, e soprattutto, garanzia di una trasformazione della realtà e degli stessi attori sociali, della qualità e dell’autenticità delle relazioni sistemiche e dei rapporti di potere tra essi esistenti.

Fondamentale, tuttavia, operare alcune premesse ineludibili che, in realtà , non sarebbero dovute, dandole il sottoscritto per scontate (avendo, peraltro, insegnato per molti anni discipline come Filosofia e Semiotica del Linguaggio): mi riferisco, nello specifico, all’importanza e rilevanza, assolutamente vitali e strategiche, che le parole e il linguaggio hanno (si tratta, come noto, di “oggetti di studio†e livelli di analisi differenti). Premesse che intendono anticipare interpretazioni e commenti che – sono certo – ci saranno magari, come talvolta accade, avendo letto soltanto il titolo e poche righe introduttive del testo. Partendo, talvolta, da letture e visioni anche ideologiche, con la cd. polarizzazione sempre pronta a manifestarsi e intervenire.

Pertanto, importante esser chiari, anche se vi risparmierò tutte le ‘prove’ e i riferimenti bibliografici in una letteratura scientifica articolata e, a dir poco, sterminata, a supporto della tesi della fondamentale importanza del linguaggio e delle parole.

Con tutte le dovute attenzioni alle articolazioni, alle sfumature, alle dimensioni del reale/della realtà ed ai ‘campi’ applicativi possibili, le parole, il linguaggio, i linguaggi, la comunicazione verbale – come noto – sono dimensioni/variabili fondamentali: servono a dare senso e significato/i al reale, servono a condividere il proprio pensiero, servono ad integrarsi, appartenere, ma anche a distinguersi; servono – per dirla con Luhmann – a ridurre la complessità , a gestire rischi e incertezze; servono a comunicare (anche se, come ripeto da oltre vent’anni, non ne esauriscono il senso più profondo e la complessità ); servono a costruire e rappresentare la realtà ; servono a sviluppare il pensiero e la coscienza (le funzioni sono infinite); ma servono anche a mentire, a delegittimare, ad etichettare, perfino a demolire una persona e/o un gruppo, un’etnia, un popolo; servono a screditare, servono ad alimentare stereotipi e pregiudizi; un’importanza e un potere infiniti, non quantificabili e/o misurabili.

In altri termini…

Le parole, il linguaggio, i linguaggi, sono fondamentali. Questo punto non è assolutamente in discussione! Ma le parole, il linguaggio, i linguaggi, e, in una prospettiva più ampia, la comunicazione verbale e scritta (con livelli di controllo/autocontrollo differenti) – o, per meglio dire, una certa visione, un certo utilizzo/certi utilizzi delle parole, del linguaggio e della comunicazione – non sono sufficienti a modificare, nel profondo, e/o imprimere un’altra direzione ai processi educativi, a quelli organizzativi e, più in generale, alle dinamiche sociali, al cambiamento (qualcosa che, in alcuni contesti storico-culturali, si è verificato con le derive del cd. “politically correctâ€: aspetto che non esaurisce la profondità e l’ambivalenza del problema), ma, soprattutto, non sono sufficienti per “abitare l’ipercomplessità â€. Occorre, in tal senso, recuperare quelle che, in passato, ho definito “dimensioni complesse della complessità educativa†(cit.) che segnano, profondamente, processi educativi e formativi.

Chiarisco subito come ognuno dei punti, che seguono, meritino ben altro sviluppo e argomentazioni, ma ci tornerò. Me ne scuso ma il tempo è davvero tiranno!

Insomma, sono innegabili il ruolo strategico e l’importanza delle parole e, più in generale, dei linguaggi ma un conto è curarne forma e sostanza, un altro è attribuirgli compiti e funzioni che intercettano altri livelli dei comportamenti umani e della prassi sociale, della loro complessità e ambivalenza. Non da oggi, invece, sembra davvero che sia tutta una questione di parole, solo e soltanto una questione di parole: cambiare le parole o inventare neologismi per modificare il reale e la realtà , per cambiare il mondo, incidendo su meccanismi sociali che sono, evidentemente, multidimensionali…

Sembra che…Basti la parola, bastino le parole sul versante dei processi educativi. E, parliamoci chiaro, siamo circondati di  persone che parlano, parlano, parlano, ma, alla prova dei fatti (delle scelte e dei comportamenti, della coerenza etc.), esiste, ad esser ‘leggeri’, un abisso tra ciò che dichiarano e scrivono e come si comportano. Per esempio, “gente†che continua a parlare e scrivere di etica pubblica, di legalità , di meritocrazia (ripeto ogni volta: la meritocrazia senza garantire l’eguaglianza delle condizioni di partenza, è pure retorica, oltre a favorire chi ha più opportunità , e accesso alle risorse, in partenza) di inclusione, di libertà e pluralismo, perfino di democrazia dopo averne combinate di tutti i colori proprio nel pubblico…altro che bene comune e “interesse generaleâ€. Vecchie, vecchissime questioni: un discorso che, come ripeto ogni volta, non riguarda soltanto la Politica e le classi dirigenti, ma la Società (Noi, reti e sistemi di interazione, culture, simboli, forme culturali, sistemi di orientamento conoscitivo e valoriale etc. etc.) nel suo complesso.

persone che parlano, parlano, parlano, ma, alla prova dei fatti (delle scelte e dei comportamenti, della coerenza etc.), esiste, ad esser ‘leggeri’, un abisso tra ciò che dichiarano e scrivono e come si comportano. Per esempio, “gente†che continua a parlare e scrivere di etica pubblica, di legalità , di meritocrazia (ripeto ogni volta: la meritocrazia senza garantire l’eguaglianza delle condizioni di partenza, è pure retorica, oltre a favorire chi ha più opportunità , e accesso alle risorse, in partenza) di inclusione, di libertà e pluralismo, perfino di democrazia dopo averne combinate di tutti i colori proprio nel pubblico…altro che bene comune e “interesse generaleâ€. Vecchie, vecchissime questioni: un discorso che, come ripeto ogni volta, non riguarda soltanto la Politica e le classi dirigenti, ma la Società (Noi, reti e sistemi di interazione, culture, simboli, forme culturali, sistemi di orientamento conoscitivo e valoriale etc. etc.) nel suo complesso.

Ancora…

Sembra davvero che…

Basti la parola…quando ci si riferisce alla comunicazione politica ed alla Politica stessa.

Bastino il linguaggio e le parole – livelli di analisi differenti – per innovare (anche sulle retoriche dell’innovazione sono tornato più volte) e/o per determinare un cambiamento “dentro†e “fuori†le organizzazioni, dentro e fuori i sistemi sociali.

Bastino la cura del linguaggio e le parole in ogni dimensione della vita individuale, collettiva, pubblica, con la comunicazione, ancora una volta, ridotta ad un insieme di “tecniche†e strategie per convincere/manipolare, anche gentilmente e con grande eleganza, gli Altri; una comunicazione – con la complessità che la caratterizza – ridotta a retorica e arte della persuasione. Come non mi stanco di ribadire da molti anni, il ritardo del nostro Paese in termini di “cultura della comunicazione†(e “comunicazione è organizzazione†– Dominici 1995, 1998 e sgg.), in tal senso, estremamente significativo e preoccupante

Ribadisco, ancora una volta: si tratta di dimensioni fondamentali, strategiche, costitutive del sociale, ma ‘da sole’ non sono sufficienti, non esauriscono la complessità , l’ambivalenza e la variabilità dei fenomeni sociali, culturali, umani. E, in particolare, non esauriscono la complessità del comunicare e della comunicazione, intesa come “processo sociale di condivisione della conoscenza (=potere) che implica impegno/responsabilità verso l’Altro, reciprocità , perfino empatia†(Dominici, 1995-96 e sgg.). Per queste e altre ragioni parlo da sempre dell’urgenza di educare e non soltanto formare alla comunicazione.

E, tra le tante sfumature ed esempi che potrei portare (a livello di educazione, processi educativi e di comunicazione, ho scritto e pubblicato molto, anche on line), uno anche sul mondo della formazione/alta formazione.

Un corso, un corso di laurea, un master, i percorsi didattico-formativi in generale, non attraggono, non hanno ‘successo’, non incontrano interessi e/o il giudizio positivo di studenti/corsisti (ormai, purtroppo, considerati “clientiâ€â€¦l’inizio della fine): piuttosto che interrogarsi criticamente sul progetto e rivedere l’impianto generale, l’approccio (elemento cruciale), le materie/discipline previste, perfino i docenti/formatori – quando mai, troppo impegnativo, complesso e dispendioso, e il tempo corre veloce, troppo veloce – c’è una strada più rapida (semplice/facile) e, (soltanto) nel breve periodo, efficace: cambiare le parole, le etichette, le denominazioni, degli insegnamenti, delle materie, dei laboratori… Perché mai complicarsi la vita? Basta cambiare le parole-etichetta…

Ripeto: senza toccare minimamente il progetto complessivo del corso, del Master, del percorso formativo, senza mettere mano ad approcci, metodi, metodologie e temi trattati (per esempio, anche in questi giorni, in molti, che si sono resi conto della debolezza, della scarsa efficacia e dell’inadeguatezza caratterizzanti l’approccio, la visione, i metodi (?) e gli strumenti che sono dietro alla cd. “educazione digitaleâ€, parlano di “educazione al digitale†– e la formula potrebbe anche funzionare (non convincermi) – e quel “al digitale†potrebbe già significare qualcosa, pur riaffermando una dicotomia/separazione (Dominici 1995-96 e sgg.) limitante e fuorviante. Al contrario, ancora una volta, si cambiano parole, formule, etichette, slogan, acronimi, mantenendo praticamente inalterati, appunto, l’approccio, la visione complessiva, i processi (non soltanto quelli di interazione con le tecnologie e gli ambienti iperconnessi), gli strumenti, ma, soprattutto, i saperi e le competenze coinvolte (nell’Università , i settori scientifico-disciplinari).

E così ora, come sempre, tutti quelli che sanno sempre/hanno sempre saputo esattamente “come si faâ€, tutti quelli che non hanno mai dubbi o esitazioni sulle “soluzioni†da adottarsi (“soluzioni semplici a problemi complessiâ€) – anche perché bisogna sempre ostentare grande sicurezza e nessun dubbio o esitazione – dall’educazione alla cittadinanza, dalla disinformazione (ops…bisogna dire “fakenewsâ€) alle postverità ; dall’odio on line (?) al bullismo, alle forme di discriminazione e razzismo, alla mediazione del conflitto/dissenso… “tutti quelli che†queste stesse (presunte) soluzioni le hanno sempre (a loro dire/scrivere e… a loro fare ricerca?) trovate ‘esclusivamente’ negli stessi strumenti, nella Legge, nella tecnologia, nelle tecnologie della connessione, nelle applicazioni, nei software, nei dati e nella “semantica†dei dati; tutti quelli che, in altre parole, puntano tutto sul continuo e sistematico ricorso alle leggi e al quadro normativo e/o sulla “delega in bianco†alle tecnologie ed alle stesse piattaforme digitali; ora, come sempre, che si sono resi conto della straordinaria inadeguatezza e inconsistenza delle loro analisi/spiegazioni/soluzioni/approcci, riconducibili ad un riduzionismo e ad un determinismo “senza se e senza ma†e funzionali soltanto alla gestione dell’emergenza, inseriscono qualche parola-etichetta e creano qualche neologismo, mettono qualche “spruzzata†qua e là di parole come “educazioneâ€, “formazioneâ€, “complessità â€, “centralità della Persona†aggiungono il concetto/prefisso di “umano†o – meglio ancora se in inglese “human†o “human centric- ….â€), prima di ogni definizione o neologismo e il gioco è fatto. Pronti all’ennesimo “cambio di paradigma†…che, in realtà , è soltanto un cambio/modifica delle parole e dei linguaggi.

Un discorso che riguarda anche l’utilizzo/l’abuso di termini inglesi, per atteggiare ed enfatizzare l’originalità e il carattere innovativo/rivoluzionario (spesso, soltanto dichiarati) di azioni/pratiche/normative/strumenti/progetti che tanto innovativi/rivoluzionari non sono; o, comunque, per restituire ‘nuova vita’ a cose già viste e fatte. Una pratica che merita una riflessione a parte.

Un discorso che riguarda anche l’utilizzo/l’abuso di termini inglesi, per atteggiare ed enfatizzare l’originalità e il carattere innovativo/rivoluzionario (spesso, soltanto dichiarati) di azioni/pratiche/normative/strumenti/progetti che tanto innovativi/rivoluzionari non sono; o, comunque, per restituire ‘nuova vita’ a cose già viste e fatte. Una pratica che merita una riflessione a parte.

I consensi, in ogni caso, non tardano mai ad arrivare, nessuno si accorge di questi (apparenti) cambiamenti di rotta, – attenzione – non dettati da studio e ricerca o da una valutazione seria e rigorosa, bensì dall’urgenza, talvolta/spesso dall’ossessione, di essere sempre (apparentemente) originali, “sul pezzoâ€, sempre “innovativi†e/o come si deve dire ora “disruptiveâ€; accade, così, che anche le studiose/gli studiosi e le esperte/gli esperti, non soltanto nel nostro Paese, seguano mode e trends, non soltanto terminologici, mostrandosi sempre in grado di dire e scrivere tutto e il contrario di tutto.

A proposito di esperti: quelli “tecniciâ€, pur parlando sempre di multidisciplinarità e interdisciplinarità , reclamano continuamente le specificità e l’impermeabilità , l’esclusività e la non apertura dei loro campi disciplinari e ambiti di azione/intervento; potrei anche pensare che lo facciano opportunamente anche se la dimensione strategica della comunicazione li spinge/li spingerebbe ad affidarsi ad altre figure e/o competenze per comunicare. Ebbene fateci caso, spesso sono gli stessi che intervenendo ai congressi e, talvolta, scrivendo perfino libri, parlano e scrivono di educazione, cittadinanza, democrazia, comunicazione, presentandosi e pretendendo di essere riconosciuti come esperti, anche in settori e su temi su cui non hanno mai lavorato e/o fatto ricerca; ci mancherebbe altro che non possano farlo – tutti, purtroppo, possono auto-definirsi esperti di tutto – ma, e qui uno dei tanti paradossi, pretendono ugualmente di essere riconosciuti e parlare come “espertiâ€. E, non soltanto i pubblici, si adeguano volentieri.

Mi ripeto: cambiano le “paroleâ€, non gli approcci, la metodologia e le strategie. È diventata solo una questione di parole, di etichette e/o slogan di successo che devono presentarsi bene ed essere accattivanti, pronti per le narrazioni giornalistiche e mediatiche.

Un ‘fenomeno’ che riguarda, non da oggi, anche la pubblicazione di libri e vengo, sinteticamente, a spiegarmi: leggendo molto (e studiando molto, oltre a fare ricerca: e lo studio serve ad orientare la ricerca, oltre che a vivere!), mi capita abbastanza spesso – non so se anche a voi – di leggere/studiare libri con titoli indovinati, straordinariamente accattivanti e intriganti che, poi, deludono molto le aspettative rispetto anche alle promesse contenute nei titoli e nei testi di copertina.

Le tesi sviluppate che, però, al di là della loro coerenza e dell’avere un’attività di studio e ricerca (rigorosa) dietro (?), servono, e molto, a fare carriera, ad avere incarichi – con l’appoggio di certa politica – a vendere libri, ad essere recensiti e citati, ad andare in televisione che, nonostante tutto, continua – non da oggi – ad essere il medium più importante e potente, anche, e soprattutto, in termini di legittimazione, visibilità e reputazione per studiosi ed esperti di qualsiasi ambito e campo disciplinare.

Riflettendo su queste dimensioni, mi viene in mente anche un’associazione con l’evoluzione dell’acronimo STEM che, negli anni, a fronte della sua fuorviante impostazione, fondata su quello che ho definito “il grande equivoco†della civiltà ipertecnologicaâ€, si è progressivamente arricchito di lettere… prima la A, poi l’H. Perché, ancora una volta, “Basta la parolaâ€, bastano le etichette e gli slogan! Basta mostrare che tutto sia “a portata di manoâ€, semplice e di facile soluzione, una questione, in buona sostanza, di nomi da attribuire alle cose, ai fenomeni, al reale, alla realtà .

E, sia chiaro Рmi ripeto Рnon ̬ un problema soltanto della Politica e/o delle classi dirigenti, e della comunicazione (?) da queste prodotta e alimentata.

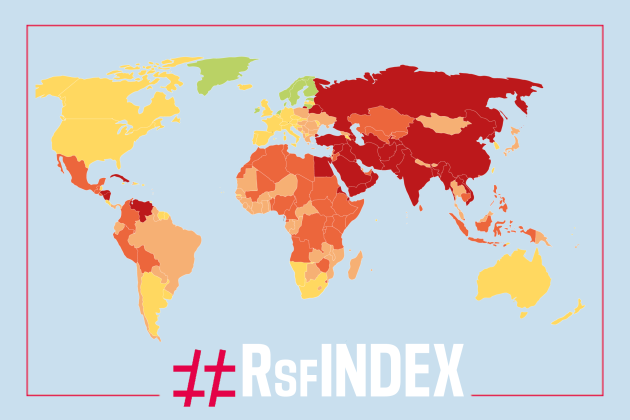

Questione culturale ed educativa, da sempre! Questioni legate ad una cittadinanza reale, effettiva, partecipe e partecipata, “non eterodiretta†(per correttezza, il concetto di “eterodirezione†– che ho recuperato e associato, in tempi non sospetti, a quello di cittadinanza – è stato proposto da David Riesman in The lonely crowd). Questioni cruciali, legate anche ad una democrazia che non può essere semplificata né diventare “direttaâ€. Perché, come scrissi molti anni fa “Democrazia è complessità â€!

Ma abbiamo, a tutti i livelli – da quello della Politica a quello delle agenzie di socializzazione, dai processi educativi a quelli informativi, passando, evidentemente, per media, reti digitali ed ecosistema globale dell’informazione e della comunicazione – un disperato bisogno di coerenza, di esempi, di comportamenti che sono comunicazione ancor più potente e virale, abbiamo bisogno di un’etica e di una responsabilità meno “parlate†e discusse e più praticate e applicate!

E – sia chiaro – ho scritto tutto questo, nella profonda consapevolezza che pensiero, e parola, sono azione!

____________________________________________________________________________

Condivido anche alcuni brani estratti da una pubblicazione del passato:

Per una comunicazione responsabile: la funzione del linguaggio tra arbitrarietà e ambiguità (maggio 2014)

La realtà in cui viviamo e agiamo è una realtà che tendiamo a percepire come “naturaleâ€, così come spesso identifichiamo come “naturali†processi che, al contrario, sono “culturali†e che scaturiscono da complesse dinamiche di produzione sociale dei codici e dei simboli condivisi. Possiamo senz’altro affermare che questa realtà empirica è la risultante di un processo di semiosi illimitata in cui questa viene totalmente e completamente “etichettataâ€: in altri termini, il mondo intorno a noi viene ricoperto di etichette cariche di significato che di fatto attivano continui ed incessanti processi interpretativi anche in assenza di un interlocutore. Potremmo dire, richiamando una famosa metafora di Baudelaire, di trovarci proiettati, quasi gettati, all’interno di un’immensa “foresta di simboli†nella quale la decodifica (interpretazione) dei significati semplici e complessi, manifesti e latenti, è operazione tutt’altro che scontata.

Quando tentiamo di interpretare un comportamento, una situazione, un’immagine o un testo di qualsiasi genere, forse non siamo mai sufficientemente consapevoli delle numerose implicazioni e passaggi (logici, cognitivi, semantici e sociali) che questa operazione comporta. Sembra diventare un processo quasi istintivo che, tuttavia, segue modalità pre-codificate all’interno dei modelli culturali egemoni. Ciò avviene già ad un primo livello di base in cui le parole e i concetti, nel dare un “nome†agli oggetti ed ai processi, ne rendono possibile la definizione in loro assenza. Gli enunciati, invece, svolgono la funzione di mettere in relazione tali denominazioni, creando tra queste delle connessioni che accrescono la complessità interpretativa: infatti, le parole non possono essere pensate e decodificate che all’interno delle frasi, dei testi e delle situazioni concrete in cui vengono utilizzate. Pertanto, non è possibile pensare di isolare e decontestualizzare le parole e i termini al fine di individuarne un’interpretazione più corretta e/o dimensioni semantiche più convincenti. Allo stesso modo, dobbiamo essere consapevoli che, nel momento in cui si condivide un codice linguistico, qualsiasi parola, qualsiasi significato della parola costituisce di fatto un “prodotto socialeâ€. Viceversa, il significato testuale tende a configurarsi come preciso e concreto, anche se definito all’interno del sistema di regole e valori condiviso in un contesto storico-sociale. Altro aspetto importante riguarda il diverso valore informativo contenuto in ogni enunciato: cioè il rapporto tra parola e oggetto “etichettato†(denominato) non esaurisce mai la questione fondamentale del suo significato. Inoltre, le singole parole non hanno soltanto un rapporto di denotazione (denominazione) o riferimento con gli oggetti che designano, esse in maniera molto più articolata esprimono un senso. Conseguentemente, alla luce di quanto esposto, anche se in maniera sintetica, possiamo ora richiamare le funzioni vitali assolte dal linguaggio e dalla comunicazione all’interno delle organizzazioni e dei sistemi sociali:

-    riduzione della complessità ;

-    gestione dell’incertezza/rischio;

- Â Â Â mediazione del conflitto.

Linguaggio e comunicazione, permettendo la condivisione delle risorse informative e conoscitive, rappresentano il vero valore aggiunto dell’azione sociale che si caratterizza essenzialmente come un problema di conoscenza e di gestione delle informazioni.

Per poter arrivare a riflettere ed analizzare il tema dell’etica dell’informazione e della comunicazione è assolutamente necessario, per non dire propedeutico, tentare di chiarire prima alcune questioni riguardanti il rapporto tra linguaggio e realtà e, in secondo luogo, le funzioni che linguaggio e comunicazione assolvono all’interno dei sistemi sociali. Evidentemente, nel far questo, si è costretti ad individuare e definire alcuni percorsi teorici piuttosto articolati ma convincenti nel supportare le nostre argomentazioni che, peraltro, non possono non basarsi su una presa di posizione che intendiamo assumere in questa sede rispetto alle questioni etiche e deontologiche. Sono questioni strettamente correlate a quelli che possiamo definire sistemi di orientamento valoriale. Per entrare nel merito dell’analisi, è possibile sostanziare da subito tali questioni, ponendoci dei quesiti che – teniamo a precisare – non vogliono rappresentare, e di fatto non rappresentano, la semplice riformulazione delle ben note aporìe dell’etica della comunicazione e, più in generale, degli studi su linguaggio e comunicazione. Altrimenti, la nostra analisi rischierebbe di rimanere ancorata ad un piano puramente descrittivo, legato inevitabilmente soltanto ad una (presunta) correttezza tecnica e formale. Si tratta di domande le cui risposte si potrebbero rivelare (ci torneremo prossimamente), a nostro avviso, oltre che funzionali, assolutamente fondamentali per il tipo di lettura critica che vogliamo proporre.

- È il linguaggio che prende forma a partire dagli oggetti a cui si riferisce oppure è il linguaggio a far esistere i propri oggetti, definendoli e rendendoli “argomenti del sapere�

- Qual è il rapporto tra linguaggio, parole e oggetti denominati?

- E a seguire: qual è la relazione tra parole, oggetti e significati?

- Quali sono le funzioni essenziali che assolvono il linguaggio e la comunicazione all’interno dei gruppi e dei sistemi sociali?

- È possibile, alla luce di una natura intrinsecamente complessa e sfaccettata, arrivare alla definizione di un linguaggio e di una comunicazione “neutri†ed equidistanti, assolutamente “oggettivi†e in grado di preservare i principi della correttezza, dell’obiettività e della responsabilità ?

- Quali sono, in tal senso, il ruolo e le funzioni che concretamente assolvono i codici deontologici (etiche dell’intenzione)?

- E quale può essere il contributo (valore aggiunto) della prospettiva etica e, in particolare, dell’etica della responsabilità ?

- Ed ancora: è possibile trovare un accordo sulle dimensioni non soltanto semantiche ma pragmatiche del comunicare?

- E per ultima, ma non meno importante: esiste una correlazione – noi ne siamo convinti – tra formazione/possesso delle competenze/aggiornamento continuo e il comunicare in maniera eticamente responsabile?

Di conseguenza, non è certamente impresa semplice ragionare sulla complessità dell’informare e del comunicare partendo da un tipo di analisi che, in prima istanza, ha proprio l’obiettivo di ridurre tale complessità , fornendo anche alcune indicazioni operative per un esercizio più professionale e concretamente responsabile dell’attività informativa e comunicativa. Si tratta, in fondo, di individuare i confini di quella comunicazione in grado di emanciparci che non può che fondarsi su presupposti etici (intersoggettività , pariteticità dei soggetti e condivisione della conoscenza ->competenze non solo “tecnicheâ€- accesso e possibilità di elaborare conoscenze/informazioni) e che deve necessariamente essere distinta da quella che Apel definisce la comunicazione fondata sulla dissimulazione, orientata cioè verso una visione particolare e parziale della realtà .

I piani di discorso e i livelli di analisi da tenere insieme sono molteplici, così come molteplici sono gli approcci disciplinari che ci consentono di mantenere quella prospettiva sistemica necessaria proprio in virtù della natura sfuggente e ambigua di quegli “oggetti†che incidono in maniera così decisiva e profonda su tutti i processi di percezione (individuale e collettiva) e di costruzione/rappresentazione sociale del reale: linguaggio e comunicazione.

L’etica ed il giornalismo: dai diritti-doveri alle responsabilità (1997)

L’etica ed il giornalismo: dai diritti-doveri alle responsabilità (1997)

La necessità di una riflessione sull’etica si avverte in modo ancor più urgente nel mondo della carta stampata e del giornalismo radiotelevisivo, settori nevralgici per la vita dei moderni sistemi democratici. In un momento storico in cui le spinte globalizzanti sono divenute inarrestabili (si parla di globalizzazione dell’economia, della cultura e delle informazioni) ed in cui l’ “universo†degli eventi notiziabili è in mano a poche grandi agenzie di stampa internazionali, non si capisce perché non si debba provare a riflettere sulla possibilità di formulare alcuni principi etici condivisi che abbiano una prospettiva universale. Occorre ribadire con forza che non servono ulteriori regole scritte ed imposte “dall’alto†– regole che, peraltro, costituiscono in alcuni casi delle restrizioni della libertà di informare ed essere informati e che troppo spesso finiscono con l’essere violate – , bensì principi discussi e accettati soltanto dopo un confronto dialettico tra i soggetti protagonisti. Oggi peraltro, grazie alle nuove tecnologie informatiche, tutti gli attori sociali – e non soltanto i giornalisti o i cosiddetti media-men – ed i gruppi sono potenziali produttori di notizie (e non più soltanto “semplici†consumatori). E ciò sta modificando assetti e gerarchie. A tal proposito, si fa sempre più complicato – per non dire, in molti casi, praticamente impossibile – il controllo dell’attendibilità delle fonti. Sono dunque sufficienti i vecchi codici deontologici ad abbracciare le attuali modalità della prassi comunicativa e la complessità delle nuove sfere di produzione simbolica ? Evidentemente la risposta è negativa: le “vecchie†deontologie ed i “vecchi†codici, nati come tentativo di rendere scientifici (“esattiâ€, “positiviâ€) alcuni principi morali (ideali) considerati fondamentali, sembrano essere entrati in crisi. Detto in termini più espliciti, il tentativo di fare della morale una scienza “esatta†pare destinato al fallimento. E non è un caso che, sia nell’importante Risoluzione n°1003, adottata dal Consiglio d’Europa (1 luglio 1993) e relativa all’etica del giornalismo, che nella Carta dei doveri del giornalista (firmata a Roma in data 8 luglio 1993) si faccia riferimento in più punti – per la prima volta e con particolare enfasi – al concetto fondamentale di responsabilità , indissolubilmente legato alla libertà degli individui. Nella Carta del 1993 si afferma infatti, in modo chiaro ed inequivocabile, che “La responsabilità dei giornalisti verso i cittadini prevale sempre nei confronti di qualsiasi altra†e che “Il rapporto di fiducia tra gli organi di informazione e i cittadini è la base di lavoro di ogni giornalistaâ€. Tra l’altro, è proprio in quest’ottica che sono stati elaborati negli anni passati alcuni documenti di autodisciplina (Sole 24Ore nel 1987 e la Repubblica nel 1990). Con una maggiore coscienza della complessità delle problematiche in questione (comunicazione è processo complesso e non soltanto “tecnicaâ€- o insieme di tecniche – per raggiungere un obiettivo) si inizia a prendere atto che è urgente una riflessione su alcuni principi etici fondanti; parlare soltanto di regole scritte (imposte), di diritti e doveri inviolabili non ha più senso o, per lo meno, i codici scritti vanno integrati lavorando a fondo sulla consapevolezza delle conseguenze che i processi informativi e comunicativi comportano e, quindi, sulla formazione dei “nuovi†giornalisti (e di coloro che, nei diversi settori, produrranno e si occuperanno di comunicazione). Il giornalismo (e, più in generale, la comunicazione) ha avuto un ruolo decisivo nello sviluppo della vita democratica e nel processo di formazione di un’opinione pubblica informata (cittadinanza) e consapevole dei propri diritti e dei propri doveri (problema delle asimmetrie). La più volte riecheggiata “morte di Dioâ€, decretata dal pensiero del Novecento, la frammentazione ed il relativismo radicale dei mondi intersoggettivamente condivisi e dei valori, l’approfondimento e la specializzazione dei diversi campi del sapere sono ormai “dati di fatto†che non possono essere più ignorati, anche perché, oltre ad aver esaltato il valore superiore della tolleranza, hanno soprattutto messo in discussione – a tutti i livelli della conoscenza umana – il concetto di verità . Questo “nostro†secolo ha decostruito ogni certezza ed ogni dogma: parlare di “verità †o, nel caso del giornalismo, di obiettività è divenuta un’operazione quanto mai difficile, per non dire audace; gli unici elementi che sembrano poter sopravvivere al relativismo delle scienze e delle esperienze sono appunto la comunicazione e l’informazione. Pertanto, le conoscenze, le verità e le esperienze hanno certamente il diritto di essere relative, ma ciò che sopravvive a questo diritto è il dovere della comunicazione e, quindi, dell’informare, favorendo l’accesso e la condivisione. In particolare, la professione giornalistica si trova a dover fare i conti con diversi problemi: (a) i rapporti con il potere politico – che la Rete sta già ridisegnando – e con quello economico (pubblicità ) (b) la concorrenza della televisione e la cosiddetta teledipendenza (c) l’avvento di Internet e delle nuove tecnologie informatiche (nuove “forme†di distribuzione della conoscenza, nel lungo periodo) (d) il sensazionalismo e la ricerca dello scoop a tutti i costi (e) la tutela degli individui e della loro privacy (legge 675/96). A tal proposito, i recenti e tragici fatti di cronaca (si potrebbero fare molti esempi) hanno drammaticamente riproposto all’attenzione, non soltanto degli “addetti ai lavori†ma dell’opinione pubblica in genere, proprio le questioni centrali del rispetto della privacy e della dignità delle persone e, soprattutto, della tutela dei minori (si vedano, in particolare, la Carta di Treviso e la Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia).Tali questioni richiedono “nuove†responsabilità ed una consapevolezza maggiore della funzione assolta dai media all’interno dei sistemi sociali. Molte delle problematiche (etiche) ancora aperte del giornalismo ruotano proprio intorno alla questione a dir poco cruciale del diritto di cronaca. Le regole scritte e le relative sanzioni si sono dimostrate necessarie ma non sufficienti: in altre parole, il diritto di cronaca è un valore laicamente “sacroâ€, fondamentale per la vita dei sistemi democratici, ma l’esercizio di questo diritto deve essere responsabile, per poter essere concretamente libero. Non è possibile che, in nome di questo diritto inalienabile del giornalista (e/o del comunicatore), vengano sacrificati sull’altare dello scoop a tutti i costi il rispetto per la persona e, ancor di più, per il minore. Riferendosi ai numerosi casi di cronaca nera e giudiziaria, ciò dovrebbe valere, ad esempio, anche per gli stessi condannati: un limite, non imposto ma scelto consapevolmente, è necessario affinché l’informazione non diventi definitivamente spettacolo o, peggio ancora, fiction. I rischi che si corrono, in questo tipo di analisi, sono essenzialmente due : (1) esaltare il relativismo assoluto, che finisce in ultima analisi, per negare anche se stesso (2) preservare un tipo di comunicazione (e di informazione) “neutraâ€, legata soltanto a regole di tipo tecnico-operativo, che svuoterebbe il significato stesso del comunicare e dell’informare. La riflessione etica trova nella prassi del comunicare (e dell’informare) un universo di discorso quanto mai vasto ed è perciò chiamata ad un compito estremamente difficile: abbracciare la “nuova†complessità , costituita da modalità dell’agire del tutto originali ed innovative che si intrecciano con una fitta rete di diritti e di doveri. Il punto da cui si deve ripartire è il prendere atto che comunicazione e informazione rappresentano attualmente gli unici elementi in grado di unire una realtà problematicamente complessa. E nel far questo, è di fondamentale importanza non cadere nell’ambiguità della mancata distinzione tra regole tecniche e norme morali: cioè, il problema etico va affrontato evitando che le regole in senso tecnico possano essere confuse con le “regole†dell’etica della comunicazione.

(1997)

Piero Dominici Fellow della World Academy of Art & Science, è Scientific Director del Complexity Education Project e Director (Scientific Listening) presso il Global Listening Centre. Insegna Comunicazione pubblica, Attività di Intelligence e Sociologia dei Fenomeni Politici presso l’Università degli Studi di Perugia. Si occupa di complessità e di teoria dei sistemi con particolare riferimento alle organizzazioni complesse ed alle tematiche riguardanti l’educazione, la comunicazione, l’innovazione, la cittadinanza, la democrazia, l’etica pubblica.

Blog: http://pierodominici.nova100.ilsole24ore.com/

Sito: https://www.complexityeducation.com/

Twitter: @dominicipi

Facebook: https://www.facebook.com/DominiciJBB

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/piero-dominici-6a596545/