Il giornalismo non è scienza e nemmeno verità , soprattutto verità assoluta. Perdonate la provocazione e il gioco di parole, ma spesso, sempre più spesso, taluni giornalisti spacciano per verità “assolute” le proprie convinzioni. Commettendo due errori. Il primo nel ritenere che il proprio lavoro sia cercare la verità . Il secondo fornendo la propria versione dei fatti al pubblico spacciandola per buona senza premettere, doverosamente, un “a nostro avviso” d’ordinanza. La funzione d’uso del giornalismo sta, a nostro avviso, nella ricerca spasmodica e incessante di tutte le possibili notizie su un determinato fatto – persino le dicerie e anche le bufale (premettendo ovviamente e dichiarando la propria opinione su queste notizie ritenute false) – per fare in modo che le persone abbiano il maggior numero di informazioni possibili su un determinato fatto e siano in grado, attingendo liberamente a tutte le possibili fonti, di farsi una propria opinione. Partendo da questa premessa, integrabile e ampliabile a Vs piacimento, tutto il castello degli influencer o del marketing del giornalismo viene giù in un secondo e fragorosamente. Cosà come diventa davvero difficile riuscire ad immaginare redazioni di giornali composte da una sola persona, o ancora giornalisti / editori, o peggio giornalisti / imprenditori. Questo però non significa che non si possano percorrere quelle strade soprattutto ora che siamo più o meno tutti dotati di strumenti potenti e facilmente accessibili; dopo che la rivoluzione digitale lo ha reso possibile. Come sempre la differenza la fa il tipo d’approccio e la conoscenza approfondita del problema e delle sue dinamiche. Come dimostra in modo evidente, ad esempio, una recente inchiesta del Financial Times a seguito della quale mr. Bezos, – I suppose – Jeff Bezos in persona ha ordinato di fare tabula rasa o quasi, sul sito di Amazon di un numero impressionante di recensioni di prodotti. Il “reato” commesso dai recensori sarebbe stato, secondo l’inchiesta giornalistica, “manipolazione del gradimento”. Nella presunta truffa sarebbero coinvolte alcune aziende, cinesi perlopiù, che attraverso i social avrebbero preso contatto con una serie di influencer – fra i più noti e quotati del regno unito - e dietro il pagamento di compensi in denaro e prodotti gratuiti avrebbero ottenuto in cambio recensioni a cinque stelle dei propri prodotti. Le recensioni cancellate sarebbero state alcune decine di migliaia e il giro d’affari complessivo a nove zeri. Il tutto si sarebbe svolto in pochissimo tempo. Alcuni recensori postavano giudizi a cinque stelle per quattro o anche cinque prodotti al giorno. Una sorta di fabbrica del consenso con ritmi da catena di montaggio che nemmeno il miglior Chaplin dei “tempi moderni”.

Una notizia utile, a ns avviso, e anche retro’ e un po’ struggente, a suo modo, che ci riporta in un mondo in cui il giornalismo può fare ancora la differenza, e Cambridge analytica e i capitalisti della sorveglianza pagano pegno, come chiunque altro.

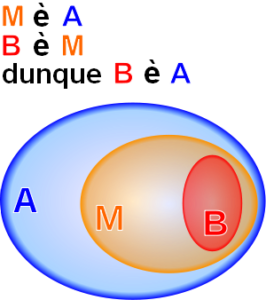

Ed è a questo punto della narrazione che aggiungiamo alla parola giornalismo la parola tecnologia e attiviamo il meccanismo “sillogico”, ammesso che si dica così, ma non ne siamo per nulla certi. Viriamo dunque su un saggio di grande spessore e importanza, scritto qualche anno fa, ma ancora attualissimo, da un signore che si chiama Nicholas Carr. Il libro si intitola “La gabbia di vetroâ€, e fornisce utili elementi per comprendere il passaggio dalla cultura analogica a quella digitale e soprattutto ci mette in condizione di comprendere che le “cosiddette†techno-corporation, meglio definite dal nostro Nicola Zamperini: meta nazioni digitali, non sono certamente neutre e neutrali e non perseguono - non sarebbe neanche corretto aspettarsi che lo facessero – il bene comune, bensì i propri ideali di ricchezza e potere. Ma leggiamo assieme questo estratto dal saggio di Carr:

Le tecnologie possono avere effetti imprevisti – le tubazioni hanno cambiato il modo in cui le persone intendonol’igiene e la privacy – ma di rado comportano intenzioni nascoste. Ma se a diventare invisibili sono le tecnologie dell’informazione, le cose cambiano.Anche quando siamo consapevoli della loro presenza nelle nostre vite, i sistemi computerizzati ci restano opachi.I codici del software rimangono nascosti ai nostri occhi, spesso legalmente protetti come segreti industriali. E se anche potessimo vederli, pochi di noi sarebbero in grado di coglierne il significato.Sono scritti in linguaggi che non comprendiamo. Anche i dati trattati dagli algoritmi ci restano oscuri, spesso immagazzinati in data center distanti e ben protetti.Sappiamo poco del modo in cui tali dati sono raccolti, degli scopi per cui vengono usati, di chi può accedervi. Adesso che il software e i dati vengono archiviati nel cloud, anziché negli hard disk personali, non sappiamo nemmeno quando vengano aggiornati i sistemi che li gestiscono.Senza che ce ne rendiamo conto, sono continuamente approntate revisioni dei programmi più popolari. Probabilmente il software che abbiamo usato ieri non è quello che usiamo oggi.Il mondo moderno è sempre stato complicato. Frammentato in ambiti specializzati di capacità e conoscenze, vincolato a sistemi economici e di altro tipo, esso scoraggia qualsiasi tentativo di comprenderlo nella sua totalità . Ma adesso è la complessità stessa a restarci nascosta, in un grado molto superiore rispetto a quanto ci siamo mai capitato in precedenza.Essa sembra scomparire dietro l’artefatta semplicità dello schermo, con la sua interfaccia facile e scorrevole. Siamo attorniati da quella che il politologo Langdon Winner ha definito “complessità elettronica occulta”.Le relazioni e connessioni che una volta facevano parte dell’esperienza del mondo, manifeste nelle interazioni dirette tra le persone, e tra le persone e le cose, sono ormai diventate avvolte nell’astrazione.ÂQuando una tecnologia imperscrutabile si trasforma in una tecnologia invisibile, sarebbe saggio preoccuparsi: a quel punto i suoi presupposti e le sue intenzioni si sono infiltrati nei nostri desideri e nelle nostre azioni.Non sappiamo più se il software ci sta aiutando o ci sta controllando.Siamo al volante, ma non siamo più sicuri di chi guida.

E a proposito di tecnologia e neutralità , ma anche e soprattutto di “libera formazione della pubblica opinioneâ€, quindi di giornalismo. Ecco arrivare, estratta da un altro libro, stavolta molto recente, e scritto da uno dei – più o meno, involontari, protagonisti - dello “scandalo degli scandaliâ€, parlando di realtà digitale, mondo digitale, addirittura, era digitale: quel Cambridge analytica tristemente noto al mondo intero, oramai. Il libro si chiama “il mercato del consenso†e l’autore è Christopher Wylie, uno degli analisti della società inglese, protagonista dello scandalo che porta il suo stesso nome. In un passaggio del libro Wylie racconta una prassi che a nostro avviso connota un atteggiamento mentale, pratico ma, e soprattutto, culturale, che prima o poi, ciascuno di noi adotta o ha adottato, quando approccia e utilizza l’universo digitale, scrive Wylie:

Cambridge Analytica ha esordito testando le proprie tecniche in Africa e in alcune isole tropicali; ha condotto esperimenti con la disinformazione online, le fake news e il profiling di massa. Ha lavorato al fianco di spie russe e impiegato hacker per violare gli account di posta elettronica dei candidati dell’opposizione. Poi, una volta perfezionati i propri strumenti lontano dall’attenzione dei media occidentali, è passata dall’infiammare i conflitti tribali in Africa a infiammare quelli negli USA. Di colpo, quasi fosse nata dal nulla, una sommossa ha scosso gli Stati Uniti al grido di “Make America Great Again” e “Costruiamo il muro”. Anziché mettere a confronto diverse posizioni politiche, i dibattiti presidenziali si sono improvvisamente tramutati in assurde discussioni su quali fossero le notizie reali e quali quelle false. Erano le conseguenze del primo impiego su vasta scala di un’arma psicologica di distruzione di massa.

Come membro del team che ha dato vita a Cambridge Analytica, condivido la responsabilità di quanto è successo e so di avere l’obbligo imperativo di riparare ai miei errori. Al pari di tante persone nel mondo della tecnologia, ho stupidamente ceduto al fascino dell’arrogante motto di Facebook: Move fast and break things, “muoviti in fretta e rompi le cose”. È il rimorso più grande della mia vita: mi sono mosso in fretta, ho realizzato strumenti dalla potenza immensa, ma non ho compreso cosa stessi distruggendo finché non è stato troppo tardi.

Non posso, per motivi di sicurezza e legali, riportare alla lettera la testimonianza resa a Washington, ma posso dire che sono entrato in quella stanza con due grossi raccoglitori, ciascuno contenente centinaia di documenti. Il primo raggruppava mail, circolari e altro materiale che attestava l’entità dell’operazione di raccolta dati condotta da Cambridge Analytica. Dimostrava inoltre che l’azienda aveva reclutato diversi hacker, si era avvalsa di personale legato ai servizi segreti russi ed era coinvolta in attività di corruzione ed estorsione, oltre ad aver

condotto campagne di disinformazione in occasione di diverse competizioni elettorali in tutto il mondo.

le forze di polizia, i parlamentari, le autorità di vigilanza e i media faticavano a capire cosa farne di quelle informazioni. Siccome i reati che descrivevo erano avvenuti online, e non in un luogo fisico, era difficile decidere chi ne avesse la giurisdizione. E il fatto che fossero coinvolti software e algoritmi aumentava la confusione. In tanti alzavano le mani, disorientati. Una volta, convocato per un interrogatorio presso le autorità di polizia, ho dovuto spiegare un concetto di base dell’informatica ad agenti che, in teoria, erano specializzati in quel tipo di reati. Ho abbozzato un diagramma su un foglietto, e loro l’hanno confiscato: tecnicamente, si trattava di prove. Scherzando, qualcuno ha aggiunto che era un ottimo schemino per capire ciò su cui stavano indagando. Che spasso, eh?

Ci insegnano a riporre la nostra fiducia nelle istituzioni: il governo, la polizia, la scuola, il Parlamento… e alla fine sembriamo convincerci che ci sia un tizio in un ufficio, contorniato da un team di esperti, che sa esattamente cosa fare. Che ha la soluzione. E se non dovesse funzionare, niente paura: ha anche un piano B e un piano C. Insomma, un incaricato è pronto a occuparsi della questione. Il problema è che, in realtà , quel tizio non esiste. Se scegliamo di aspettare, nessuno verrà a salvarci.

E, senza alcuna retorica, mentre riflettiamo assieme su questa affermazione così terribilmente vera, permetteteci di chiudere con una nota che potrebbe sembrare inutilmente polemica, ma non lo è. Guardiamo cosa sta accadendo nel mondo alle prese con questa terribile epidemia. Guardiamo a cosa è successo, qui in casa nostra. Mentre siamo alle prese con la seconda ondata – molto chiaramente prevista e annunciata dai tecnici – e, purtroppo, non gestita ne prevenuta, in alcun modo, dagli amministratori. E ammettiamo che avremmo potuto fare meglio, molto meglio. C’era tempo e modo di fare cose. Magari non avremmo risolto, ma certamente un tentativo andava fatto. Dovevamo prepararci. Studiare il metodo Veneto ed Emilia Romagna. Un metodo vincente, come i dati delle due regioni relativi alla prima ondata di diffusione del virus stanno lì a dimostrare, incontrovertibilmente. Studiare anche di più la catastrofe lombarda. Capire perché proprio in Lombardia, da sempre locomotiva del Paese, le cose non abbiano funzionato, e farne tesoro per il prossimo futuro - oggi – e usare questi dati e queste conoscenze per preparare la nuova offensiva contro il virus. Dovevamo capire che i dati non li abbiamo noi, e che una o più app “volontarieâ€, non ci avrebbero mai messo in grado di tracciare “seriamente†l’andamento dell’epidemia. E allora questi dati avremmo dovuto chiederli a chi li possiede veramente. A quelle OTT che ci possiedono, giorno dopo giorno, ora dopo ora, sempre più intimamente, sempre più profondamente. Lì e in collaborazione totale con loro, – perché no – andavano acquisiti e monitorati i dati del tracciamento del contagio, perché solo quei dati, e non altri, acquisiti in forme diverse e dissimili e confuse; possono e potranno – c’è ancora tempo – essere determinanti per l’opera di contenimento e poi di debellamento della pandemia.

E infine dovevamo, e dobbiamo, ancora e sempre, gestire noi stessi. Il popolo. Le persone inermi perlopiù, e in attesa di istruzioni da parte dell’autorità ; per riuscire a essere scudo, tutti insieme, difronte a questo disastro. Non cittadini frustrati, non persone rinchiuse loro malgrado in attesa di un miracolo, ma uomini e donne pronti e decisi a lottare. Persone che non attendono altro che partecipare attivamente alla resistenza, alla resilienza, alle strategie di difesa e di attacco, contro il pericolo incombente. Tutte queste forze andavano, e vanno, ora e ancora, incanalate e coordinate in un’opera di monitoraggio di precisione nei confronti della diffusione del contagio. Non affidiamoci solo alle macchine e agli algoritmi. Aggiungiamo ad essi – utili certamente - l’opera dei singoli operatori umani. Quello smart working che molti di noi chiusi in casa non possono realizzare, perché la mansione che svolgiamo non ce lo consente nella azienda in cui operiamo.

Invece di stare chiusi in casa a ingrassare, ad annoiarci, a litigare, a spaventarci e deprimerci; trasformiamo questa “furia” in lavoro utile per tutti. Fateci diventare operatori a distanza, per la salute. Un telefono, un computer e una connessione; e possiamo diventare tutti “volontari†per il tracciamento, sentinelle di supporto al lavoro delle macchine e dei centri specializzati di controllo allestiti sul territorio nelle Usl/Asl, che in queste ore sono al collasso e non riescono in nessun modo a svolgere in maniere efficace il proprio compito, proprio per mancanza di manodopera.

“Nessuno verrà a salvarciâ€, ne adesso, ne mai. Salviamoci da soli.