#digitRoma Contenuti, qualità , finanziamenti

Arriviamo ad un punto centrale del Modello che discuteremo a Roma: cosa esattamente dovrebbe essere finanziato? Quali potrebbero essere le modalità del finanziamento?

Arriviamo ad un punto centrale del Modello che discuteremo a Roma: cosa esattamente dovrebbe essere finanziato? Quali potrebbero essere le modalità del finanziamento?

Si è detto che lo Stato deve stanziare fondi tanto per la Rete quanto per la generazione e distribuzione dei contenuti giornalistici.

Ora, credo che il processo perché si realizzi il finanziamento della Rete sia già iniziato con la Dichiarazione dei diritti in Internet: l’art. 2, riguardante l’accesso, e l’art. 4 sulla neutralità sono infatti dei buoni punti di partenza. Ci si deve augurare, io direi che ci si deve battere, perché questi principi siano declinati in legge. Sul diritto di accesso, come noto, Rodotà aveva dato la sua indicazione con la proposta di revisione dell’art. 21 della Costituzione. Â

Sul finanziamento dei contenuti la questione è molto più complessa.

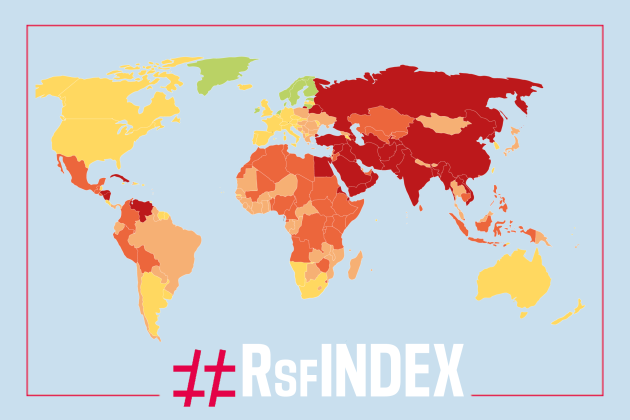

Se la linea guida è la visione della Conoscenza generata dalle conversazioni sulla notizia come asset strategico della Nazione per il compimento dell’articolo 3 della Costituzione (se cioè la linea è quella di considerare la Conoscenza come Bene Comune), la questione scivolosa alla quale bisogna dare risposte è: tutti i contenuti sono in grado di generare conoscenza e, quindi, sono funzionali allo sviluppo della persona umana? Posta in altro modo: è opportuno oppure no distinguere contenuti che è importante sapere e contenuti di esclusivo interesse del lettore?

Detta in altri termini ancora: è opportuno assecondare l’algoritmo con contenuti destinati ad ispessire ancora di più le pareti delle bolle informative o non sarebbe meglio puntare ad una compenetrazione delle bolle distribuendo argomenti di interesse comune?

La proposta è di finanziare i contenuti “importanti”, ovvero quelli che – per usare le parole con cui Pariser spiega ciò che non avviene dentro le piattaforme sociali online – garantiscono la “conoscenza comune” dei fatti, cioè la democrazia, unico scenario possibile per applicare la nostra Costituzione:

“Contenuti importanti che garantiscono conoscenza comune”, un’efficace definizione di Contenuti di Qualità . Un rigoroso criterio di finanziamento dovrebbe poi prevedere dei parametri di qualità (ovviamente soddisfacenti la definizione appena data) misurabili. Inoltre, avventurandosi in un sentiero accidentato e stretto, si dovrebbe anche stabilire in che modo valutare questi parametri e in che modo il finanziamento deve essere assegnato.

Siamo contro ogni forma di censura e contro qualsiasi “azione centralizzata” anche solo minimamente riconducibile ad essa; è chiaro, quindi che il finanziamento deve essere immaginato come incentivo agli editori che aiutino i propri lettori in un percorso consapevole e autonomo di valutazione dei parametri di qualità fissati. Non quindi, come ingenuamente ragionavo qualche anno fa, a valle di una valutazione in carico ad una commissione (accettate la mia confessione, che ho argomentato un po’ meglio qui.

In un siffatto ecosistema, poi, si potrebbe ragionare su un meccanismo che veda il cittadino protagonista nell’assegnazione del finanziamento, cioè responsabile della quota (per esempio quotidiana, riconosciuta come credito di acquisto di un contenuto) da assegnare alle testate, tra quelle che declinano il percorso di valtuazione di qualità per i lettori così come esposto in precedenza.(Il contributo che avete appena finito di leggere è dello studioso di giornalismo e nostro associato Marco Dal Pozzo )